La CARE esperaba con expectación el Plan Multisectorial ante los Incendios Forestales (PMIF). El anterior caducó en el 2022 y recién, enero 2025, apareció este nuevo liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que se proyecta hasta el 2027.El documento se enmarca en la Ley N°29664, en la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050 (PNGRD) y en su Plan Nacional 2022-2030 (PLANAGERD).

Nuestra reacción, primero, fue de estupor y, luego, de decepción. Lo explicamos en 4 cuestionamientos acompañados de 4 preguntas.

1. En toda la extensión del plan, desde su Presentación hasta el capítulo final de Comunicación, no se hace referencia a los nuevos enfoques que se están aplicando en países de la región con destacable éxito (Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador). Nuevas estrategias que abordan la problemática del fuego de manera más integral, realista y, a la postre, efectiva. Enfoques de gestión local, de participación comunitaria, de prevención y quemas controladas, de reconocimiento de prácticas ancestrales; en el marco de lo que se conoce como Manejo Integral del Fuego (el MIF incluye la ecología y la cultura del fuego).

Todo esta nueva y eficiente forma de prevenir los incendios y manejar el fuego está ausente en el PMIF al 2027 de la PCM, que en sus tres pilares y 23 propuestas de intervención pareciera seguir la inercia que tan pobres y pocos resultados dio todos estos años de sequías y clima extremos, con un récord dramático de número de emergencias en el 2024. (Según Indeci se pasó, a nivel nacional, de 1201 emergencias por incendios forestales en 2023, a 2746 en el 2024)

Y nos preguntamos ¿Por qué, entonces, el Perú aprueba y adopta el Memorando de Entendimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica(OTCA) el 1 de junio del 2021 sobre, precisamente, el Manejo Integral del Fuego? ¿Para qué integra, junto a otros siete países de la región, la Red Amazónica del Manejo Integral del Fuego (RAMIF) y fue anfitrión de su primer encuentro (Lima 3-6 junio 2024) ?

2. La legislación actual sobre el uso del fuego en Perú, con normas bajo responsabilidad de varios sectores, es casi exclusivamente prohibita y criminalizadora en un país agrícola y amazónico como el Perú. Dos decretos supremos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), uno contra la quema de residuos sólidos en el sector agrario y otro contra daños causados por fuego en el recurso forestal, así lo establecen (D.S. 007-2021-MIDAGRI/D.S. 016-2012-AG). Lo que destaca de esta normativa punitiva todavía vigente es su incontestable fracaso: multas de hasta 5000 UIT, y penas de cárcel de hasta seis años, que ni disuaden ni funcionan porque, en la práctica, las normas son inaplicables. Esa supuesta mano dura degeneró, en realidad, en mano invisible. Y este nuevo Plan no se atreve, ni siquiera en forma de tímida sugerencia, a rebasar ese des-enfoque y sigue insistiendo en capacitaciones en el mundo rural para “no quemar” (Pilar 2; Ficha n°9).

¿Realmente los responsables de la lucha conta los incendios forestales creen que el mundo rural andino y nuestras comunidades amazónicas pueden darse el lujo de no utilizar el fuego por la prohibición de un decreto supremo contra la quema de residuos?

3. El Ministerio de Cultura (Mincul), es uno de los seis sectores involucrados en este Plan Multisectorial. Comprobamos, con decepción, como su rol queda una vez más reducido a traductor de letreros y a poner líneas para proteger bienes inmuebles prehispánicos. El Mincul alberga todo un Viceministerio de Interculturalidad que debería liderar las acciones para que los pueblos indígenas fuesen protagonistas en la prevención del fuego en sus territorios y para poner en valor sus prácticas ancestrales de control y manejo del fuego.

¿Un MINCUL sólo como traductor? ¿y, además, como indica el Plan, en idiomas como el ashaninka, shibipibo-konibo, awajún o ticuna, cuando ningún distrito que habitan estos pueblos está en la zona de intervención prioritaria que establece el plan?

4. Por último, al ver el monto del que seis sectores (Ambiente, Cultura, Defensa, Interior, Desarrollo Agrario y Desarrollo e Inclusión Social) y ocho entidades públicas van a disponer en tres años para desarrollar 23 intervenciones en 750 distritos (riesgo muy alto y riesgo alto), la decepción se mezcla con la perplejidad: ¡7 millones!

¿No hay planes como el PNACP (Programa Nacional A Comer Pescado) que duplican el monto de este PMIF contra los incendios forestales? ¿No sirvió de nada la tragedia social y ambiental de la temporada de incendios del 2024 que tantos titulares ocupó en los medios y tantos discursos -y viajes en helicóptero- desató entre los más altos representantes del poder ejecutivo?

En definitiva, de nuevo comprobamos, decepcionados, la brecha que crea el propio Estado entre discurso y realidad, entre intenciones y hechos, y entre políticas y presupuestos. En conclusión: de nuevo… MUCHO HUMO.

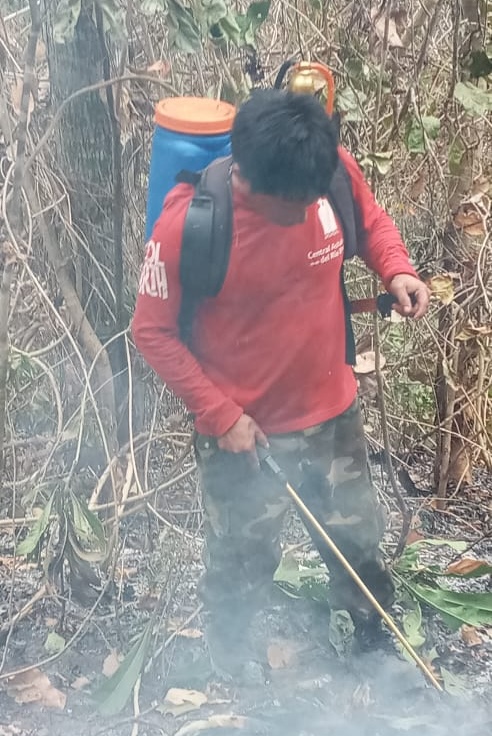

La CARE, con más decisión si cabe, seguirá trabajando este año con su estrategia PAAMARI de manejo integral del fuego. Que está demostrando, con evidencias, que la solución pasa por el protagonismo de las poblaciones locales indígenas, el manejo seguro del fuego, la formación en prevención y el control articulado de los incendios.

Para saber MÁS sobre la iniciativa PAAMARI liderada por la CARE, con el apoyo de Cool Earth, ingresa AQUÍ.